|

坚持守正创新 筑牢法治基石

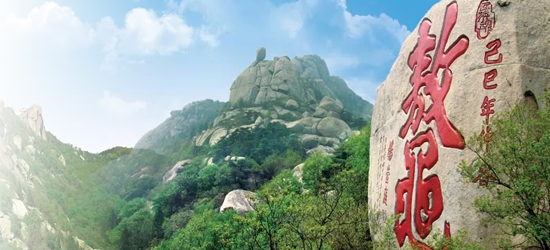

——济宁市地方立法工作五年回眸 2015年8月1日,济宁市人大常委会正式获得地方立法权。五年来,济宁地方立法坚持守正创新,致力良法善治,与时代同行,与发展共鸣,与民意呼应,先后在城市发展、环境治理、水域保护、园林绿化、养犬管理以及文明创建等领域制定法规,立法作用不断增强、立法领域不断拓展、立法质量不断提高,构筑起市域治理现代化的法治基石,走出了一条具有济宁特色的科学民主立法之路。 同频共振,精准反映城市发展时代脉搏 围绕党委重大决策、政府着力推动、群众普遍关注的发展全局和重点领域,把握方向,精准选题,济宁市人大常委会制定了十部实体性地方法规。坚持问题导向开展立法。全面落实党委决策部署,围绕本地突出问题进行立法,制定的《大气污染防治条例》《烟花爆竹燃放管理条例》《城市绿化条例》在构建大气污染防治工作格局、保护改善环境、推进生态文明建设等方面发挥了积极作用,确保了我市大气污染问题有效整治,得到国家环保部、省人大常委会法工委、省环保厅的高度评价。坚持回应社会关切开展立法。城镇容貌和环境卫生一直是社会关注热点,为推动“五城同创”特别是文明城市创建工作深入开展,制定了《城镇容貌和环境卫生管理条例》、《文明行为促进条例》,提升公众环境卫生意识,加强城镇容貌和环境卫生管理,融入儒家传统文化,拓展城市文明深度和广度,为我市创建全国卫生城市、全国文明城市提供了法制保障和文化导引。坚持突出特色开展立法。作为中华儒家文化的源头河流,全面实施泗河综合开发是济宁市委市政府做出的重大战略决策。制定出台《泗河保护管理条例》,对科学利用、规范管理、有效保护泗河,提供了有力的法律支撑,凸显了邹泗之地、运河之都的地域特色,率先采用“河长制”,被国务院河道管理条例吸纳。坚持产业引领开展立法。我市“十三五”规划明确提出要加快智慧济宁建设步伐,形成济宁特色的智慧城市样板。制定的《智慧城市促进条例》,使济宁成为继银川之后,全国第二个进行智慧城市立法的城市,引领了智慧城市建设和城市管理模式创新,推动了我市信息化与工业化、城市化、市场化的融合发展。 凝聚合力,健全完善地方立法体制机制 “法律是治国理政最大最重要的规矩”。地方立法是重要的政治活动和国家政治的重要组成部分,必须坚持正确的政治方向。济宁市人大常委会牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,向市委主动请示、及时汇报立法规划、计划编制、重点立法项目确定以及立法中重大问题处置,“党委领导、人大主导、政府依托、社会参与”工作格局基本形成。出台《中共济宁市委关于加强地方立法工作的意见》,制定《立法导则》,进一步完善协同立法的体制机制。在此基础上,加大对政府部门起草法规草案的督促、指导力度,定期调度起草进展,切实提高了起草质量。加强与省人大法工委、市政府法制办和各起草部门的立法联系,依托曲阜师范大学法学院系筹建立法研究服务基地,提升了协作水平,形成了立法合力。对于地方法规中重要的制度设计、权利保障、义务设定等条文条款,严格按照立法程序,进行论证和听证。通过提前介入、会同调研和共同论证,对立法中的问题做到早发现、早解决,保障了立法工作和谐顺利进行。为立好《智慧城市条例》市人大常委会在北京召开专家论证会,邀请信息技术、法学领域权威专家,很好地提取专家们的建设性意见和建议。《养犬管理条例》制定时,也邀请全国人大法工委、省法学研究所、法学院校专家、外省立法同仁以及城市管理执法人员进行了论证,取得了很好的效果。 民主公开,全面体现人民群众共同意志 契合民意、富有特色是地方立法的生命线。济宁市人大常委会秉承民主立法、开门立法基本理念,制定《立法咨询员工作规则》,聘请立法咨询员,确定立法基层联系点,邀请参加座谈会、论证会、听证会,广泛听取基层意见建议,使地方立法更加“察民意、接地气”。倾听百姓的呼声,围绕百姓需求立法,成为地方立法的一大亮点。在制定《城市市容和环境卫生管理条例》过程中,市人大常委会就通过多种渠道收集到百姓对法规草案的修改建议100余条。百姓们提出的“治理小广告”、“禁止在道路两旁占道经营”以及“限制宠物进入公共场合”等内容都及时增加到法规中。在制定《养犬管理条例》时,到市民养犬集中区域和犬只活动集中的公园,征求群众对大型犬类划分、一户一犬、狗吠扰民等问题的意见。正是有了这些好的基础,市人大常委会敢于坚持开门立法、公开立法。每部法规草案都在重要报刊、媒体全文刊登,在市区广场专栏公告,为公民有序参与立法提供有效平台,借鉴吸收合理建议,真正实现了科学民主立法、公开通明立法,保证了我市地方性法规的不抵触、有特色、可操作、能落地。 审查监督,确保政府规范性文件合法合规 地方政府正确行使权力,提高行政决策效率和权威的主要手段就是将其选择的公共政策法制化,从而形成具有普遍约束力的规章和规范性文件。政府规章和规范性文件也是人大立法的重要的项目资源和立法选择。对于违反上位法或不能适应世情时情的政府规章和规范性文件,就是要通过作为后评估的审查进行纠正,从而确保政府决策的科学性,为下步进入立法程序打好基础、准备条件。济宁市人大常委会修订《规范性文件备案审查办法》,出台《关于进一步加强规范性文件备案审查工作的意见》,进一步完善了规范性文件报备登记分送、审查研究、意见反馈、档案管理等制度,建立管理台账,制定流程图表,强化日常管理,备案审查工作进一步规范。2018年在全省率先向常委会报告备案审查工作,实行县市区备案审查督导考核和通报制度,做法得到被全国人大、省人大的高度肯定。同时切实加强备案审查综合信息平台,实行省市县三级联网,推动规范性文件网上报备、网上审查、网上监督。全面开展涉及行政审批、营商环境优化、反不正当竞争、野生动物保护等规范性文件集中清理活动,确保现行有效的规范性文件合法合规,待时机成熟,有选择地通过人大立法程序上升为地方法规。 创新始于守正,善治得益良法。五年来,济宁立法聚焦地方发展、城市管理和民生民意,交上了一份沉甸甸的立法成绩单,为全市法治建设、和谐发展、幸福安康贡献了人大力量,提供了法治保障。(刘强) |