|

济宁人大:奋力谱写侨务民宗实践新篇章

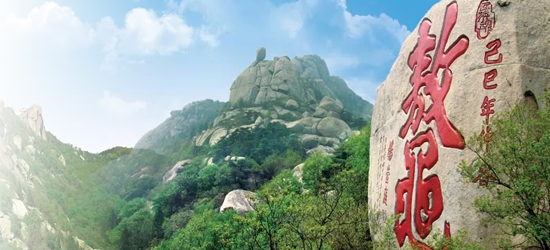

近年来,济宁市人大常委会积极依法履职,持续对新时代侨务、宗教、民族等工作开展调研监督,在服务高质量发展、保障和改善民生等方面提出意见建议,推动各项工作亮点频出。 聚“侨”为“桥” 侨务工作“润起来” 秉承良法善治理念,济宁市人大常委会从配合条例制定、监督条例落实、完善制度机制等角度,同侨务及相关部门一起,勠力同心,汇聚起做好新时代侨务工作的合力。 济宁市有涉侨企业260余家,涉及房地产、造纸、食品、纺织等多个行业。市人大民侨外委先后对全市贯彻实施《归侨侨眷权益保护法》和《山东省归侨侨眷权益保护条例》的情况开展执法检查,对了解到的涉排企业停工、培训学校变更法人等问题,持续关注,督促协调,全部落实解答到位,依法维护侨商利益。积极配合省人大制定《山东省华侨权益保护条例》,邀请相关部门和涉侨人大代表、侨企代表召开专题座谈会,围绕草案征求意见稿展开认真讨论,拿出15条“济宁意见”,回应华侨群体对切身利益的关切。 为联通海外“友谊之桥”,市人大民侨外委推动成立了侨务工作协调机制、海外交流协会等组织,开展了“文化连侨”“文化育侨”“文化惠侨”“文化引侨”四大工程系列活动,与全国33家华侨团体建立起官方联系。一年多来,举行对外考察类活动23次、儒商文化交流活动60余场,不断吸引在国外定居、学习、经商的济宁籍人员返乡投资创业,招引侨商投资560余亿元,“文化润侨”和“双招双引”工作有声有色、硕果累累。 优秀传统文化浸润 宗教工作“亮起来” 济宁是中华优秀传统文化的发源和传承地,文化底蕴厚重、资源丰富。市人大常委会督促宗教及相关部门,整合特色文化载体,全力做好优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”文章,倾力打造优秀传统文化与宗教管理融合品牌,自觉在服务国家文化战略中担负重大使命、作出更大贡献。常委会对全市宗教工作进行执法检查,审议意见转市政府及相关部门研究处理,确保监督实效。各级人大代表对文化“两创”工作也非常关心关注,市十八届人大一次会议上,11名代表联合提交了《关于加快推进曲阜文化“两创”示范区的建议》,促进了市政府一系列行动计划的出台。 为进一步彰显全市宗教工作亮点品牌,济宁市充分利用文化资源,开发了“孔孟先贤文化东线、京杭运河文化中线、忠孝诚信文化西线”3条文化浸润宗教路线,打造了三孔两孟、尼山圣境、孔子博物馆等20余处现场教学点,点亮了龙山禅院、戴庄天主教堂、清真东大寺等20余处示范场所,茶道、舞剑、制香等传统文化的沉浸式体验更是吸引了大批游客前往。“外来宗教自进入中国,就在自觉地融入中国文化、适应中国本土,这样才能真正扎下根、生机勃勃。”济宁市人大常委会委员,市伊斯兰教协会会长马相智在宗教工作调研座谈会上如是说。 致力民族团结进步 民族工作“红起来” “铸牢中华民族共同体意识,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”济宁市人大常委会持续关注民生,助推“红石榴”品牌创建工作。常委会连续对民族领域重点工作开展视察调研,监督各级统战统战部门、民族工作部门把中央民族工作会议的部署要求转化为务实举措、具体行动,保障新时代民族工作高质量发展。 济宁市人大常委会推动投入市级资金60万元,建成“红石榴”品牌社区14个和红石榴”主题公园、广场15处;帮助65名流动人口子女就近入学;举办少数民族招聘会,提供就业岗位630个;打造“同心工作室”工作品牌,协商解决涉少数民族事项30余件;成立“少数民族维权法律援助工作站”,开展法律援助86起,帮助解决生产生活就业等问题376件;累计投入扶持资金500余万元,为民族村和民族社区升级农田水利等基础设施40余处。 着眼济宁市十四次党代会提出的推进乡村振兴战略重点工作,市人大常委会开展“实施‘九大战略’人大代表在行动”主题活动。代表们通过深入乡村实际视察调研、建言献策,引导民族村挖掘自身优势,探索不同产业发展模式,宜文则文,宜商则商,宜旅则旅,催生了主打“生态”牌的有机瓜菜生产基地鱼台县杨宅子村,远近闻名的蔬菜、养殖专业村兖州区东葛店村等。(胡芬) |